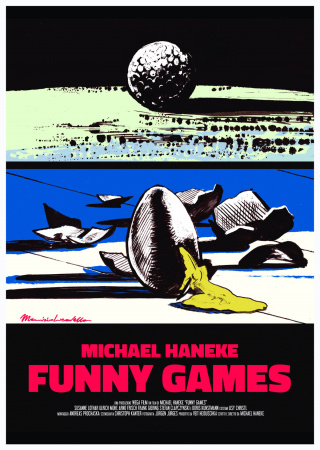

L'immagine della settimana

Editoriale 02/2026

È complesso

Nel 2025 ha compiuto dieci anni Complex Tv, un testo fondamentale (in Italia edito da minimum fax) per capire non solo la televisione contemporanea, ma lo specifico del linguaggio seriale narrativo del piccolo schermo: era frutto di un lavoro che il suo autore, lo studioso statunitense Jason Mittell, allievo di David Bordwell, aveva intrapreso già da inizio anni 10 e dipanato online, prima della pubblicazione ufficiale: “a puntate”, facendo tesoro di commenti e feedback, proprio come una serie tv. Lo scorso novembre Mittell è stato ospite all’università IULM di Milano per un’interessante messa alla prova delle sue teorie dieci anni (e più) dopo: il piccolo schermo è un luogo ribollente, in continua mutazione, e soprattutto nel decennio appena trascorso si è assistito a una cataclismatica riorganizzazione dello scenario mediale, con l’irruzione delle piattaforme streaming e i cambiamenti nelle abitudini di fruizione che rimodellano anche le modalità dello storytelling seriale. Si può rileggere Complex Tv, e affiancarvi l’esplorazione del catalogo di HBO Max, la piattaforma streaming che in Italia è finalmente disponibile dal 13 gennaio e che - anche se al momento in cui scriviamo non conosciamo con esattezza l’estensione del suo catalogo - offre sia i titoli storici sia le novità di quello che è stato probabilmente il network più influente della golden age tv tra anni 90 e Duemila (come spiega Ilaria Feole da pag. 12). Anzi, si può dire che la produzione HBO abbia per certi versi anticipato alcune tendenze tra quelle che Mittell rileva come caratteristiche sempre più distintive nella serialità d’oggi: l’abbreviazione delle stagioni dalla ventina d’episodi tipici dei broadcast network ai sei-otto-dieci che sono la norma dello streaming (in origine, le serie HBO avevano “mezze stagioni” da 13 puntate); l’abitudine di scrivere, filmare e ultimare ogni annata tutta in una volta, invece che realizzare le puntate parallelamente alla messa in onda come per decenni è stato abituale; la liberazione da censure e dai diktat degli ascolti di massa: per essere considerata un successo una serie può anche fare a meno di rating stratosferici se riesce a intercettare una nicchia di fan appassionata e motivata (e HBO ha avuto la sua buona dose di serie cult con pubblico ridotto, a partire da The Wire). La “televisione complessa” (quella cioè «che crea universi narrativi prolungati, popolati da personaggi coerenti che esperiscono una catena di eventi nel corso del tempo», per utilizzare la definizione base dello studioso), ha spiegato Mittell, è ancora tra noi, anche nel nuovo mondo dominato dallo streaming, e anzi assume nuove forme - l’ascesa della miniserie antologica, per esempio - e peculiarità - il moltiplicarsi di quelli che l’autore chiama “departure episode”, episodi che si distaccano dalle norme stabilite nel resto della serie – in cerca di una maggiore variazione; soprattutto, si affida in modo sempre più consistente a una delle qualità più innovative della tv complessa, cioè l’importanza di un’“estetica operativa”: capire come funziona la narrazione fa parte del nostro piacere di spettatori quanto l’immersione nella narrazione stessa, ed è anche per questo che aumentano le produzioni esplicitamente autoriflessive, in cui la rappresentazione dei meccanismi che regolano tv e cinema s’inseriscono sempre più spesso nella diegesi. Insomma, la tv, dopo aver raggiunto la maturità, continua a evolvere; Mittell è d’accordo con noi quando diciamo che la serialità entusiasmante non è affatto sparita, se mai rischia di passare inosservata nel mare magnum dell’iper produzione. Potrà sembrare controintuitivo, ma l’arrivo di una nuova piattaforma come HBO Max, in questo senso, non può che farci felici: non saremo noi a tirarci indietro davanti a un nuovo spazio di possibilità.