L'immagine della settimana

Editoriale 50/2025

Secondo voi

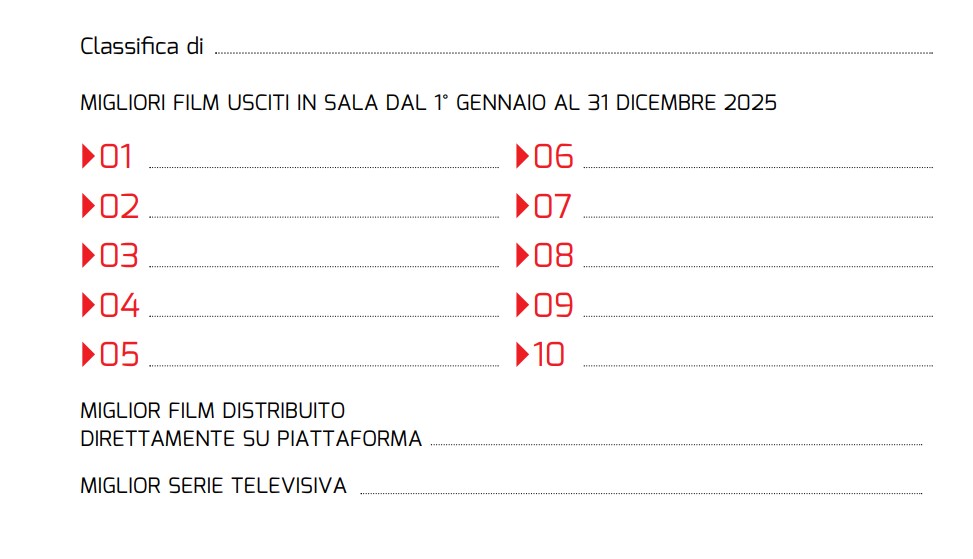

Lo sentite nell’aria? Sì, è ancora tempo di classifiche. Sul numero 52 troverete, come d’abitudine, tutti i nostri best of dell’anno: quelli dei film usciti in sala (italiani e non) e delle serie distribuite nel 2025 (italiane e non), ma pure quelli dei dischi, dei videoclip, dei libri, dei fumetti, degli spettacoli teatrali. E anche la guida al meglio uscito su piattaforma e on demand, per far sì che possiate recuperare i migliori film e le migliori serie tra quelli (troppi, decisamente) che abbiamo guardato per voi durante questo 2025, mappando l’esistente, consigliando il rilevante, discutendo l’interessante. Ogni classifica, lo sappiamo, dice chi siamo. Per questo, come l’anno scorso, siamo desiderosi di conoscere chi sono i nostri lettori e le nostre lettrici: compilate questa scheda, fotografatela e mandatela a segreteria@filmtv.press Vi diamo tempo fino al 22 dicembre. I risultati del sondaggio saranno pubblicati sul numero 1/2026, in edicola il 6 gennaio 2025.

Classifica di................................................................................

MIGLIORI FILM USCITI IN SALA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025

01................................................................................

02................................................................................

03................................................................................

04................................................................................

05................................................................................

06................................................................................

07................................................................................

08................................................................................

09................................................................................

10................................................................................

MIGLIOR FILM DISTRIBUITO DIRETTAMENTE SU PIATTAFORMA................................................................................

MIGLIOR SERIE TELEVISIVA................................................................................